| |

| Статья написана 11 марта 2019 г. 23:38 |

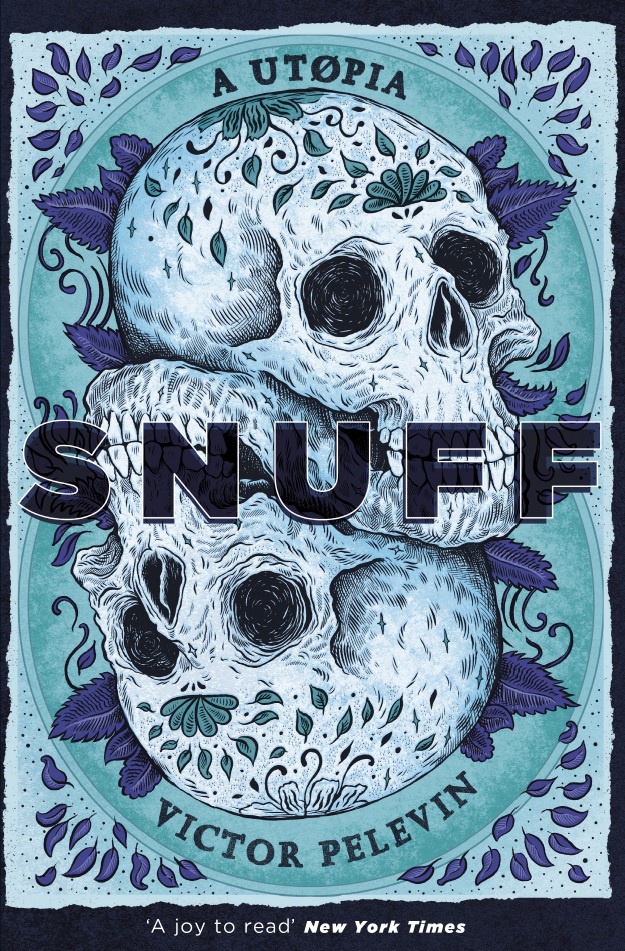

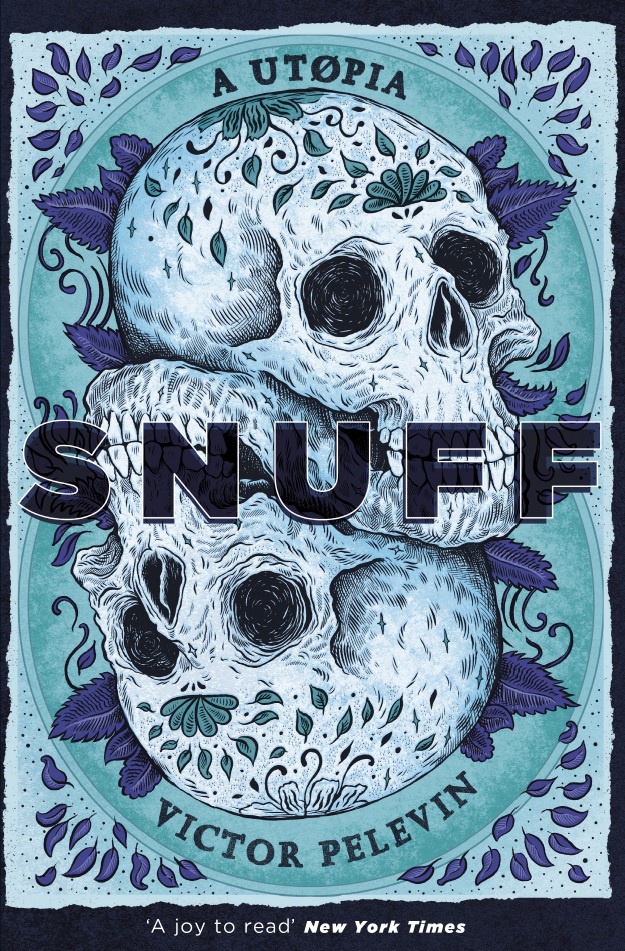

Тусклый не новый после-мир,или размышления и комментирование о мета-, пост- и "просто" будущем*Чет хуже нечета, поэтому и третья статья в честь и о Борхесе (но как всегда не только)* Тусклый не новый после-мир,или размышления и комментирование о мета-, пост- и "просто" будущем*Чет хуже нечета, поэтому и третья статья в честь и о Борхесе (но как всегда не только)*Лабиринты, сны, литература, гностицизм, Каббала, творчество, Человек и встреча прошлого с будущим... Луис Борхес изрядно и во благо сломал классические каноны и ортодоксальную узость литературы магическим сплетением эрудиции, книжной любви, культурной экзотикой и талантом. И прошелся по разным темам, литературным жанрам и именитым отцам-основателям, а также сквозь множественные образы и бытийные (да житейские) вопросы. Сегодня я, подводя точку своей серии "очерков" (вкупе со сторонними суждениями) по борхесианским рассказам. А именно после мыслей в буквах о темах гностицизма, литературы, Человека и т.д., приступаю к последней в списке. И вместе с тем ко всем сразу, ведь настоящая "статья" завершает предыдущие две. Надеюсь, и развивает в самом прогрессивном смысле... Как читавшие аргентинского писателя могут знать, в своем творчестве литературная аватара (аки альтер-эго) успела много где и с кем побывать. Например, с самим с собой, только младше или старше. Хотя всегда в этих темпоральных сновидческих странствиях вопрос — кто именно и с кем встретился. И встретился ли. Но на личных беседах с самим собой путешествия во времени у Борхеса не заканчиваются. В рассказе "Утопия усталого человека" другая вариация-инкарнация писателя лицезреет очень и очень далекое будущее человеческого вида. Ибо вопрос, есть ли там "цивилизация" в любом нашем понимании этого слова. Ибо рандеву с грядущей эпохой оставляет крайне двусмысленные ощущения, с нескрываемой каплей горечи где-то внутри. А именно будущее предстает нашему почти-современнику довольно унылым, серым и одиноким местечком. Никаких мегаполисов и континентов-муравейников лирический герой Луиса Хорхе не видит. Лишь бесконечно тянущуюся степь с одним-единственным домишком. Суровый и угрюмый хозяин этих далеко не футуристичных апартаментов. У этого постчеловека и его сородичей нет имен, государств, разных языков и, видимо, общественных институтов в обычном их виде. А далее, чтобы не плодить и без того плодовитых лишних сущностей, лаконично приведу цитаты собеседника рассказчика Борхеса: "Факты уже никого не трогают. Это просто отправные точки для вымысла и рассуждений. В школах нас учат во всем сомневаться и уметь забывать" "Никто не может прочесть две тысячи книг. За четыре столетия, которые я прожил, мне не удалось одолеть и полдюжины. Кроме того, не так важно читать, как вновь перечитывать. Печатание, ныне давно упраздненное, было одним из страшнейших зол человечества, ибо позволяло до безумия множить никому не нужные тексты." "Теперь уже нет страдающих от такой бедности, которая была бы невыносимой, или от такого богатства, которое было бы самой раздражающей формой пошлости. Каждый служит." "Уже нет городов ... Поскольку нет собственности, нет и наследования. Когда человек ... формируется, он готов вытерпеть и себя и свое одиночество." "Не следует множить род человеческий. Кое-кто думает, что человек есть божественное орудие познания вселенной, но никто с уверенностью не может сказать, существует ли само божество. Я полагаю, что сейчас обсуждаются выгоды и потери, которые может принести частичное или общее и одновременное самоубийство людей всей земли. Однако вернемся к теме." Но последуем совета автора. Действительно, вернемся к теме. Обобщая и дополняя скромные описания будущего, в котором на день заглянул "Борхес", можно заключить в следующее описание. Мир разобщенного, разочарованного в себе, культуре, науке и цивилизации человечества, где космос и многие технологии специально забыты, где "... кроме цитат нам ничего не досталось... язык — система цитат (*)", где как таковое общество деконструировано; где люди живут чрезвычайно долго и не стареют, но никто уже не читает книг (во всяком, много книг); где школы учат не учиться, а забывать; где товарно-денежные и многие другие виды отношений исчезли; где правительства сами собой ушли на свалку истории; где память о прошлом, история и статистика изъяты из употребления, но остались искусства вроде изобразительного. И т.д. Но предлагаю не делать скоропостижных выводов о черно-белом и немом непрекрасном далеком. Луис Борхес писатель сложный, неоднозначный и не представляющий все в рамках понятий "абсолютное добро и зло". Нет. Но перед нами все-таки не утопия, но и не обычная, не шаблонная антиутопия (к вопросу о клише в жанре, во всяком, кино- и тв-шном, советую заглянуть сюда). Но, как еще Аристотель говаривал, чтобы понять в полной мере какую-либо вещи, нужно знать ее начала и причины. А коль автор решил нам затемнить причинно-следственные связи от дня сегодняшнего ко дню послезавтрашнему, предлагаю прибегнуть к методу фантазирования и представить, "как мы до такого докатились". И тут нельзя не упомнить книжки Пелевина (аки короля русского постмодернизма после не-модерна) "SNUFF" (рецензия здесь). Ведь мир нашего автора из промерзлой широкой России в чем-то похож на жаркое и цветастое полотно Аргентины. А именно неверием в факты, которое я процитировал выше. И в отличие от Борхеса, Виктор Пелевин не постеснялся показать нам детерминированность своей реальности. Я напомню ее и, простите, без марксизма (или чего-то левацкого) тут не обойдусь. Ибо именно информационная, постмодернистская и фетишистская стадия капитализма (или посткапитализма, как пожелаете) привела современный мир к миру пелевинскому. Если точнее (и прибегая к формулировкам автора), то обычное бытие СМИ в союзе с визуальной развлекательной индустрией, которое занимается каждый день созданием инфоршума, фабрикацией истории и недавних событий, клепанием зомбифицирующего контента (или просто "творением" чепухи, выхолощенности, бреда и пустоты). Это разрушительное наглое соседство дикого прибыльного мифа и реального мира разрушило такой наиважнейший институт общественной целостности, как доверие. Как минимум доверие между обществом и власть держащими. А дальше мы знаем по роману: постап, города-на-лету, общество дикарей с конструируемой историей и витающих в облаках элитарных извращенцев с квазирелигией баблоса-и-экрана и сам сюжет. Правда, таки после "конца истории" у Пелевина она не совсем кончилась, да и цивилизация не совсем вымерла. По-ироничному, по-постмодернистскому укладу вещей и духу времени оба этих явления есть. Мир капитализма (пост)информационной эры был вынужден сократить свое присутствие в мире до пределов офшара Бизантиума. Проблему неверия в информацию, диалектического противоречия развлечений и фактов пришлось решить оригинальным преодолением оного — созданием интересного религиозного конструкта. Веры на фоне неверия. Точнее, "веры", а также общества, которое хоть и помнит о ранее бывшем неверии, но радостно его не понимающем. Ибо есть целый спектр удовольствий и "плюшек" от сильных мира того. А отыгрываются эти парящие людишки над своими нижними собратьями, получая ложный катарсис и вполне настоящие прибыли от Оркланда. Но это пелевиниада. В ее книжных вселенных. Что же у Борхеса? Здесь даже такой осколочной и монструозной цивилизации не сохранилось, а на какое-либо возрождение чего-то былого надежд нет. В отличие опять же от "СНАФФа". Ответ вижу один — люди "Утопии усталого человека" слишком сильно разочаровались в человеческом мире. Во всем создаваемом людьми и обществе. Слишком обильное количество лжи и, видимо, не только (технологические катастрофы, бедствия?) постепенно (не так, как у Пелевина), долго, медленно, но верно выхолащивало общественное и далее человеческое из человека. В итоге, достигнув аномии (скорее без радикальных скачков, ибо фраза о медленном исчезновении правительств и государств как бы намекает), Человек потерял свою сложность. Свою разносторонность, противоречивость и диковинную глубину. Человек стал скучным, зато бессмертным и не болеющим. Даже без страха смерти. Ведь, если подумать, именно общество, язык и иные сопутствующие проявления "человековости" (человечности) играют огромную роль в подавлении страха ожидающей гибели. Но если от оной фобии можно избавиться таблеткой или уколом, то зачем "нагромождение сущностей"? Зачем Человек человеку? Во всяком человеку Борхеса... Подходя к концу, скажу лишь, что я вижу в данном рассказе не совсем постмодернистскую "утопию". Но это тем более и не возможный и необходимый метамодерн. А чем же тогда является мир Луиса Хорхе? Постмодернистские изуродованные общества все-таки предполагают наличие общества. Разобщенного, без солидарности, но все-таки общества. Даже наличие человека в некотором виде при определенном отдалении — да. А там — нет. Оные же социумы включают в себя существование капиталистической или более дикой системы (экономики). Здесь экономики и тем более капитализма нет совсем. Так что это тогда!? Что есть утопия усталого человека?.. Эх, ответ сокрыт в названии. Это именно утопия усталого человека. Того, который не боролся, проиграл наступлению бездушного и механического общества постмодерна. Того, который устал от общества, которое не в состоянии, без сил и желания определить, ибо теперь круг индукции и дедукции, общественного бытия и сознания обрывается. Человек Борхеса устал от общества и избавился от него. Выкинул и постепенно забыл. А потом и самого себя, ибо человек без общества — не человек. Это "квазипостмодерн" — общество без общества, человек без Человека. И это же один из возможных вариантов исхода текущего дня. Мы на распутье. Либо и далее постмодерн, который в итоге погубит Землю и вид, либо квазипостмодерн, который избавит человека от самого себя и общества, либо метамодерн, возврат к большим проектам, смыслам и "против всего плохого, за все хорошее". Только так и спасибо Борхесу, что расширил на нашем пути возможности для выбора. Хотя, на самом деле, сократил. Ибо перспективы в обход метамодерна все лучше и лучше... (*) — привет, Ролан Барт, Мишель Фуко и другие!  PS. Иллюстрация другого аргентинца к именитому литератору-современнику и конкретной работе:

|

| | |

| Статья написана 2 марта 2019 г. 20:42 |

Евангелие от Человека к Человеку,или о Борхесианском Экзистенциализме*Вновь к магическому реализму из синкретических тропиков* Евангелие от Человека к Человеку,или о Борхесианском Экзистенциализме*Вновь к магическому реализму из синкретических тропиков*Тематика апокрифического, гностического христианства, мистических и причудливых, а оттого и запретных веяний в религии привлекательна. Крайне очаровательна, от чего приманивает многие блуждающие умы. Назову себя, без всякой нотки самолюбия, а с целой пьесой уважения — Луиса Борхеса. Только вот необычный по форме, но крайне органичный по замыслу (и то, и то — в рамках борхеского творчества) рассказ «Фрагменты апокрифического Евангелия» (видимо, нарочито напоминающий «Евангелие от Фомы») не об этом. Ведь мне не привиделось в этом сочинении чего-либо религиозного. Или мистического, даже гностического и любого скрытого намека в схожем русле. В намеренно противоречивых, запутанных и непоследовательных изречениях («псевдо-логионах») аргентинский писатель, на мой скромный взгляд, высказывает нечто более приземленное и на самом деле более важное. А именно свое видение идеального человека. Если угодно, авторское мнение, скрепленное опытом и житейской мудростью, о качествах и чертах человека настоящего и человечного. И какими же должны быть эти «человечные человеки» по Борхесу? Как ни странно, именно такими, как и суждения в этом диковинном рассказе — противоречивыми, полными противоположностей, запутанными и сложными. Но точно не одномерными, односторонними и простыми. Не такими, какими нас старается сделать цивилизация. Или «цивилизация», если прочесть и другую странную и любопытную работу Хорхе Луиса — «Сообщение Броуди». Борхес кричит, не только в своем Современном Откровении, но и в каждом отдельном произведении, что человек не должен быть плоским. В нем требуется страсть и умеренность, постоянная борьба, соперничество чувства и разума, рацио и инстинктов, разнородных эмоций, мыслей, желаний и грез. Человек настоящий — человек живой сложности. Не мертвецки холодной одномерности. И вместе с тем такой человек не погребенный под идейной однобокостью фанатик. Но что еще важнее, человечность наша неизменное следствие смертности. Ибо как говорит первый логион в Евангелии от Борхеса: «Несчастны нищие духом, ибо под землей будет то же, что и на земле». Именно смерть, наша бренность может, должна и порождает наши противоречивые глубину и величие. Приятно в этой мысли полувековой давности видеть сестру собственного умозаключения. Возможно, это не шибко скромно, но если разные пути ведут к одному ответу, то он есть истина. На том оканчиваю свою затянувшуюся мысль. Не будьте одномерными, как по Фромму и Борхесу. Любите, учитесь, страдайте, радуйтесь и живите. Просто будьте настоящими и желательно человечными. А также не бойтесь бороться за Справедливость с большой буквы. Правда, последнее отсебятина, ибо никогда не соглашусь с логией под номером десять: «Блаженны те, кто не бьется за справедливость...». Яро отрицать часть, горячо принимая целое. По-моему, вполне по-настоящему, по-человечески.

|

| | |

| Статья написана 1 ноября 2018 г. 21:17 |

Буддистская и ново-амазонская деконструкции капитализма,или трое олигархов в дзэн-яхте, не считая заплутавшей экс-блудницы с веревкой смерти (1) Буддистская и ново-амазонская деконструкции капитализма,или трое олигархов в дзэн-яхте, не считая заплутавшей экс-блудницы с веревкой смерти (1)*(1) — автор рецензии, как всегда, приносит извинения за дальнейшие недофилософские, политотные и совершенно сторонние мыслепотоки с вырвиглазным шрифтом, а также за перегруженное заглавие, в котором могла затеряться изящность отсылки на роман Джерома* Виктор Пелевин, конечно, писатель особенный. Непредсказуемый. Думаю, у каждого читателя с должным опытом и своим кладбищем прочитанных и раскритикованных авторов есть целая плеяда примеров одного из самых печальных исходов в бытии литературы — исписывании. Выхолащивании писательского гения либо капиталистическими волнами тенденций рынка с акульим оскалом, либо идеологическим клишированием, либо скоропостижной деменцией... Да и другими вариантами, остановить которые не всегда под силу тонко чувствующему Автору с большой постмодернистской буквы. Тем более когда сам Автор постмодернист, и тут, как и в случае с поговоркой о любви и ненависти, один шаг с края лезвия самобытности, остроумия, ловкого словца и самостийного, грамотно синкретизированного стиля, в бездну (само)повтора, марширования по колесу сансары с гравировкой тысячеликого Джозефа Кэмпебелла (2), нелепого использования инструментария жанра, из-за коих творческие потуги скатываются в самолюбования своей колкой ироничности и элитарной надменности в расстановке скрытых за семью в степени семь печатями отсылок (3)... Из-за чего форма пожирает содержание, а воскресшая в безумном порыве архаика с незабвенной приставкой «пост-« аннигилирует все достижения как темной, так и светлой сторон западной и мировой культуры (4). В общем, о чем это я талдычу? Пелевин, конечно, молодец, классный владелец посттоталитарного, как бы сказали на Западе, пера, но какой же он неровный автор! Как порой ослабляет хватку... Именно такие путанные, но отчетливые по сути мысли приходят после прочтения «Тайные виды на гору Фудзи». Казалось бы, для строительства литературной архитектоники в стилистике пелевинщины выбрано все с самым изысканным вкусом сарказма и постиронии. Главный герой — российский олигарх, родом, естественно, из 90-ых. Он жутко богат, но притом столь же одинок и несчастен. Поэтому к нему заявляются из конторы, издали напоминающую «Службу развлечений» из фильма Финчера. Присутствует тут и женский персонаж, практически полная противоположность роковой (нео)нуарной музе. Заплутавшая в извилистых путах да окольницах русского капиталистического начинания (aka стартапа) в размерах всей страны, а то и всего мира. Не совсем плохая, но и не очень хорошая по своей несколько отдающей душком душонке. И целый перечень отсылок к Стругацким, самому писателю, Навальному, 90-ым, современным реалиям и т.д. И все это соседствует с канвой из буддистского опыта, которого лучше всего характеризует второе загалвие к небезызвестной книге из туманных альбионов — «Туда и обратно». А также с изощренной смесью мезоамериканщины с кастанедщиной, мистицизированным феминизмом и щепотки лесбийских экивоков. И коктейль вышел такой себе. Больше пойло, чем приятный, изощренный и даже цепляющий какие-то скрытые фибры души микс-напиток. Но почему? Что не так и где осекся светоч постлитературы Матушки-России? Мне более всего хочется ответить на собственный же вопрос одним словом — «сырой». Роман «Тайные виды...» просто-напросто недоработанный. Особенно это бросается в глаза по несколько смазанной концовке, которая то ли намекает на обязательное продолжение, то ли говорит, что «в следующий раз постараюсь лучше». Ибо столько сюжетных ходов, которые могли быть должным образом доведены до абсурда, высмеяны и некоторым образом решены, а в итоге остались без должного внимания. К сожалению, это так (для меня); олигархическое недопросветление и метаморфозы уставшей от самой себя сорокалетки лишь порой забавны, а в остальном лишь читабельны. Черт, да сколь даже вполовину изощренности Пелевина можно было б выставить нелепость буддистского аттракциона и феминистического оккультного просветления! Кстати сказать, связаны они тоже далеко не всегда должным образом. Например, я до сих пор не уловил, насколько в постпросветленческом экзистенциальном кризисе Федора виновата Танина петля смерти. Столкновение этих двух мировоззрений, которое я ожидал, произошло также посредственно. Даже самый напрашивавшийся стеб между олигархическим и буддистским вышел не на уровне настоящего Пелевина. Плюс лично я не увидел кульминации, наивысшей точки повествования, а если она и была, то разрешения сего конфликта, напряжения, вышло никакущим. И просившегося торжества любви — ну, лично для меня, повторяюсь, не произошло. Сумбур, короче говоря, который не превратился в нашу любимую фантасмагорическую сатиру положений, современности, бренности взглядов на бытия и самого бытия, а также нашей экзистенции. Все то, что удалось на славу, высшем уровне в «Лампе Мафусаила, или Крайней битве масонов с чекистами», тут нет и в помине, к моему глубочайшему разочарованию. Сухая поделка на прежнее достижение... Кстати, и впрямь очень похожее. Серьезно, не замечаете тут множественной схожести? И в «Лампе...», и в «Тайных видах...» поднимаются темы/проблематики феминизма, современной России и свойственного ей капитализма, столкновения разных вариантов космологий и мироуйстройств, по большей части нелинейное повествование со сменой фокалов в каждой последующей части романа. Все это не просто поднимается в более ранней книге Пелевина, но и отлично используется, обыгрывается, объясняется, разрешается и сочетается со всем остальным. Ничего подобного нет в «Тайных видах...». Отсылки в лоб, без всякой возможности читательской игры, и лишь минимум интересных монологов/диалогов о строении реальности и жизни. И то больше запомнились такие потуги из второй части, представленной записями главного героя. Были забавные и интересные моменты, особенно о Будде как главном наркоторговце человечества. А вот диалог олигархов в последнем (или предпоследнем) романном блоке о культуре России выглядит до крайности путанным, нелепым и бессмысленным. О качественных деконструкциях жанров и реальности я промолчу. Зато есть отсылки на себя любимого, хех. К примеру, разговор Клэр с Таней о понимании Вселенной как симуляции, которая есть только в одном месте (вагине). Сразу же понятно, что отсылают нас прямо к Чапаеву с Петькой о Вселенной в голове. А рассказ игуаны Тане, который происходил в трансе, напоминает живописание трактовки мира как тюрьмы из "Ампира В". Вот такие дела... Сказать под конец особо нечего. Вроде бы оно и к лучшему. Я не потешу вас размышлениями об угрозах постмодерна и мутациях современного (пост)капитализма, хотя понабрался для этого новым бредом/качественным контентом. Так что оставим это для следующего раза и более удачной книги. Не знаю, будет ли она за авторством Пелевина... Очень надеюсь, Виктор, в тот следующей раз вы таки поднатужитесь, а ваш читатель, к примеру, я, снова будет умилен приятным шармом и тонким стебом с элементом авторского откровения «Лампы Мафусаила...»... А пока вернемся с вами в мир зверств неоимпериализма, смердения и пустозвонства склок новых левых и торжества техно-реакции, а также торжественного шествия массовой культуры и слишком слабого эха чересчур далеких революций. Итог: сыро, слабенько для подобной величины. И очень напоминает самоплагиат названного выше романа. Примечания: (2) — имеется в виду воспетый самим оксимыроном труд по сравнительной мифологии «Тысячеликий герой», отдающий культовостью и вездесущностью до сих пор. (3) — пример подобного скатывания в бездну — сам пример построения фразы о скатывании в бездну. (4) — отсылка на мою же рецензию о другом произведении Виктора Пелевина — «SNUFF» (здесь).

|

| | |

| Статья написана 5 сентября 2018 г. 00:51 |

(дополненный отзыв на произведение)Мир победившей посткультурыили постмодернист о (крахе?) постмодернизме/а (дополненный отзыв на произведение)Мир победившей посткультурыили постмодернист о (крахе?) постмодернизме/а"Но единственным местом, где наши имена будут стоять относительно тесно, станет название этого снафф-видео..." (отрывок из классики современного интерактивного искусства) "Что такое постмодернизм? — Это когда ты делаешь куклу куклы и сам при этом кукла. — А что актуально? — Актуально, когда кукла делает деньги. (от автора, который вместе с Автором не умер) *Автора статьи не изображает из себя истину в последней инстанции. Всего-то занимается словоблудием (*), попутно, местами, порой вспоминая о теме рецензии (от другого не умершего автора)*Как раньше было просто. В том числе и сама простота. Ведь были лишь один язык, одна вера, один пантеон богов и система ритуалов для поклонения им. Одна идентичность, одна ментальность и одна история, рассказываемая вечерами у костра. С одним героем и одним подвигом. И была только одна реальность, или, во всяком случае, одно наиболее реальное представление о ней. А потом, спустя тысячелетия, настали дни странствий. А вместе с ними и метаморфоз. Открытий, войн, разных языков и народов, Великих Книг. Великих Идей. И когда-то одна история, рассказываемая у одного костра, о Герое и его Подвиге, трансформировалась и приумножилась. Теперь она превратилась в несколько сюжетов, доносящихся до нас сквозь века из сказок, мифов, священных писаний, книг, игр, сериалов и фильмов. И спустя столько столетий все эти тысячи версий одной истории в Информационной Эпохе переплетаются и смешиваются с новыми историями из уже не одной, а разных реальностей. Реальностей, которые все дальше уходят от той изначальной и простой ее версии, ее видения Первыми Людьми. Лишь симулякры симулякров, сплошные знаковые системы, воздвигаемые на уже имеющихся. Поэтому неудивительно, что в рамках так называемой Литературы, в результате жанровой эволюции, скрещивания, гибридизации и селекции, от классицизма с романтизмом и реализмом через модернизм, возник постмодернизм... Именно так — громоздко и сверх меры претенциозно — я начал отзыв на один из лучших романов Виктора Пелевина, "S.N.U.F.F.". И как всякая глубокая и, не побоюсь этого слова, великая книга, она раскрывается не сразу. Прошло достаточно времени, прежде чем я смог посмотреть на нее иначе. Не под другим углом, но уж точно через линзу с большим увеличением. А все спасибо философии от самых ионийцев до пост(пост?)модерновых мыслителей и собственного (книжного и житейского) опыта. Поэтому ныне мне представляется постмодерн и толкование его в обозначенном романе совершенно иными, нежели в том наивном и стародавнем отзыве (**). Сейчас повествование романа, которое, как (пост)иронично, ведется от писателя-постмодерниста, представляется мне не милой метафорой высокому метаязыку, а эпитафией сегодняшней цивилизации (***). А отчего такая перемена в видении — ниже. Наверное, правильнее всего начать с постановки вопроса: что такое постмодернизм? Сложно ответить точно, ибо постмодерн вокруг нас, да и в нас самих. Чтобы расколоть такую вещь в себе, нужно прибегнуть к одному из двух вариантов. Первый: закапать ее в песках прошлого, нарожать детей, заставить их нарожать еще детей, и через n-ое количество осеменений появится плеяда ученых археологов (которая таки и даст нашим могилам ответ на данный вопрос). Либо ждать рождение такого глубокого мыслителя, как дедушка Маркс, который "пояснит" за базар капиталистов нашу общественно-политическую формацию. Так как оба варианта для сиюминутного сотворения рецензии не представляются подходящими, будем основываться на специфических книгах-исследованиях-измышлениях, философских статьях, тематических коллоквиумах, сократовским диалогах с заинтересованными и сходах ученых и философов по одному и тому же вопросу. Из этого сделаем первый и самый очевидный вывод; постмодерн — это идущее за модерном (в хронологии) понятие. А в переводе на великорусский получается, что это после-современность. То есть переосмысление в некотором русле модерна, современности. Во всех возможных сферах — искусстве, политике, философии, социальных отношениях, религии. Итак, примерно определив поле этого текучего понятия, продолжаем плавание терминологического ледоруба. Постмодернизм — переосмысление всего, что было в модернизма (а все, что было в модернизме и предшествующих ему эпохах, так или иначе являлось плавной эволюционной прямой). И это не просто нейтральные думы над ушедшим. Постмодернизм — эра судилища над прошлым. Хроноцид над дарами цивилизации современности, ошметки которой порождают (пост)цивилизацию уже постсовременности. В любых аспектах человеческой действительности. Безусловно, это крайне интересное, до жути любопытное зрелище. Похлеще всяких колизеев и концертов Басты! Но какой его итог и подноготная (само)цель? Зачастую в литературе — это форма без содержания. А вспоминая об одном из самых главных механизмов построения постмодернисткого произведения, можно легко составить определение постмодерна в литературе. Это деконструкция старых форм и уничтожения смыслов в них через конструирование новых форм из старых, в которых аннигилируется (уничтожается, саморазрушается) содержание. Постмодернистская проза — это выхолащивание (жанра, идеи, смысла, Автора, эстетики, глубины, художественности, оригинальности, сверхцели, посыла). А почему? А потому что современность (мы живем в постсовременности — не забываем), да и вся история до нее, принесла только горечь и трагедию, разочарования и боль. В том числе в культуре и из-за оной. Именно культура в самом широком смысле, как огромная, бесконечная практически палитра смыслов, имеется в виду. И вправду, быть может ресурсы — лишь предлог на братоубийства, а истинная причина — наличие смысла? Получается, создание нового ведет к гибели, несчастьям? Не будет ли логично в таком случае образование посткультуры, области бессмысленности? Ведь положительные смыслы — капитализм и либерализм (по Фукуяме) — уже придуманы! А новые можно не творить, лишь без конца тараторить о сказанном, которое в свою очередь было сказано, которое далее тоже было сказано о... Вечная рекурсия уже придуманного! Ибо все сотворено, а все сотворенное — осуждено. Для нового "творца" остается лишь один удел — более "оригинально" осуждать осужденных! Поэтому постмодернизм культуры и искусства, духовности — это смерть. Смерть ранее перечисленного, а также Бога (Ницше), Автора (Барт), Истории (Фукуяма) и Человека (он же) (последние две еще только грядут). Но это еще ладно! Постмодернизм экономики, а попутно политики еще интереснее! (Так что теперь постараюсь войти в амплуа марксиста, но не переживайте — тут я буду максимально краток и вскоре вспомню про Пелевина. Он жив и не забыт — только еще чуть-чуть!). Старина Маркс не все разглядел в размытом образе будущего. Не увидел, что оно на самом деле то ли величайший фарс, то ли последняя трагедия человечества. Суть в том, что примерно век назад марксово пророчество не сбылось. Мир не пошел по стопам коммунизма, ибо Перво-Марксист, собственно, старик Карл, сделал для них славный подарок — "Капитал". И могучие буржуа поняли, что социальное государство не такой уж дурной мир, нежели чем билет на рейс прямиком на свалку истории. Изуродованные зачатки несбывшейся утопии гнили в Осажденной полу-Крепости, полу-Ковчеге, России. А та была в океане капитализма, который таки не просто гнил, но притом преобразовывался! За двумя величайшими стремлениями, имманентными капитализму (ростом капитала и захватом рынков), старые капиталисты пришли к выводу, что прокормить свой худой мир с рабочим классом и до конца себя обезопасить (и еще обогатить!) можно развитием/вырождением этой экономической формации в новую — посткапиталистическую. Ее суть проста: зачем в конкурентной борьбе улучшать качества товара (и проч. вложения), коль барыш можно получить в разы проще? Как? Не делать товар лучше, а говорить, что так оно и есть! То есть реклама во всех ее ипостасях, плодом которой и является борьба не характеристик товаров и пользы от них, а всеми любимых лейблов, торговых знаков да брендов. Даже дизайн — это вторичное (третичное — его реальная нужность). Самое главное в наш век из-за этого и есть информация. Ибо конкурируют и воюют друг с другом корпоративные тигры теперь не уровнями и мощностями производительных сил, а бицепсами пропагандистской машины и крышиванием СМИ-центров. Но дабы фраер на такое фуфло купился требуется его максимальное опрощение. То есть описанная выше посткультура. Так что эпоха бесконечных приставок "пост-" — штукенция плотно перевязанная своими элементами друг с другом, совершенно новая в плане возведенных в абсолют отрицаний и негаций ВСЕГО и до пошлости старая по своей природе. Ведь посткапитализм — такая же общественно-экономическая формация, как и прочие. Со своим правящим классом и соответствующей идеологией. И принципы их антикварные — Строгие Контроль (над производственными ресурсами и населением) и Иерархия (разделение на властвующих и подчиняющихся). Благодаря ним мы живем в грандиозный период строительства Великой Империи Рабства, где 99,9% землян наконец уравняются в своей несвободе. Но не забываем, что Человек-то тоже скоро издохнет! То бишь евгеническая генетика в руках посткапиталистов этому поспособствует. Не важно, будет ли это происходить в тайне или наяву (в любом случае, все к тому времени станем слепыми потребителями), но мир наконец-то на генетическом уровне разделится на достойных Олимпа элоев и способных лишь на холопстсвование морлоков. Вся надежда лишь на третий мир (и нас), который отягощен глобальным разделением труда на производство "придуманного" постиндустриальным посткапитализмом и снабжение его же сырьем. Лишь пронзив эту ахиллесову пяту этой ошибки истории можно будет вернуться к той самой точки бифуркации, к перепутью развития. И сделать наконец правильный выбор... Еще не убежали? Тогда вернемся к "СНАФФу" Пелевина! В нем бездонное море аллюзий, отсылок и перекрестных смыслов с реальностью за окном. В офшаре Бизантиума и Оркланде-Уркаине, в их взаимоотношениях и буднях можно найти как намеки на дихотомическое единство России и Запада, так и предсказание конфликта России с Украиной, так и американо-российские отношения... Так и доведенную до крайнего абсурда рабочую машину информационного общества (посткапитализма, посткультуры, постиндуриализма и т.д.). Экономика, основанная на угнетении "варваров", "третьего мира" (Оркланда), зверской их эксплуатации путем социальных манипуляций (и фальсификациях фактов и истории в общем). Это угнетение лежит в основе посткапиталистической экономики, нью-эйджская идеология-религия которой есть гибрид СМИ и худкино. А главный догмат этой идейной химеры — отсутствие границы между выдуманным и реальным. А второй — если и не мертвый, то точно неживой бог Маниту, живущий в экранах и деньгах (еще один "намек" на постиндустриальную экономику). Про творцов ("творцов") как сомелье и симулякр порноиндустрии я умолчу — эти гениальные фразы, метко вскрывающие действительность, надо прочесть самому. Любовный треугольник тоже весьма показателен и широк на интерпретации. Типичный потребитель, обыватель и идеальный гражданин общества постмодерна — Дамилола — в "схватке, дуэли" (которые есть сюжет романа) теряет, проигрывает свою возлюбленную "варвару" Грыму. Между тем "проигрывается" половинка рассказчика, Кая, сама. Ведь в своих философских опытах и интроспекциях она видит, что является в обществе Бизантиума просто вещью среди прочих вещей. И дело ж не в том, что она — машина. Дело в том, что остальные люди — тоже машины, вещи. Иначе существование общества сплошного фетиша и нескончаемого вещизма невозможно. И вместе Кая с Грымом поднимают "варваров" (Оркланд, девственный от посткапитализма мир, настоящий, откровенный, пусть и несколько грубый, жестокий, но не лицемерный) против бизантийцев, таки побеждая последних. Но не вдаваясь в эти самые философские измышления-отступления Каи (которые в разы три увеличат объем этой рецензии), можно увидеть очевидное. "СНАФФ" методами постмодернизма показывает несостоятельность и плоскость данного концепта. Через интересный и колоритный мир постапокалиптического будущего Виктор Пелевин, как мне кажется, доносит до нас простую истину (которая даже открыто говорится на страницах романа). Наша (пост)цивилизация, нормальный стержень которой есть доверие (как и любой цивилизации до нее), обречена на катастрофу и крах при утере этого самого доверия. А произойти это может при дальнейшем выхолащивании смыслов и, что еще важнее, правды через СМИ, которые, видать, уже забыли, что это такое — правда. Все теперь говорят о фактах и информации, а не о лжи и правде. Истине. Но такая система долго не продержится. Когда-нибудь и как-нибудь, но она падет. И пройдут тысячелетия, все постмодернистское обратится в пыль, а Человек не умрет как Бог и Автор. Того глядишь, и последние возвратятся... Может быть, с помощью постпостмодернизма (****)? Но это уже совершенно другая история... Итог: 10. И автор напоминает, что отзыв пишется в эру постиронии и постправды, так что где ирония и правда, а где кроются их деконструкции, даже самому чеканщику этих строк не представляется возможным понять. Примечания (*) — о самом романе говорится частично во втором, не перечеркнутом, абзаце и последнем. (**) — из первоначального комментария к роману: Постмодерн в литературе — это Конечный Библиотекарь, Великий Классификатор текстовых комбинаций, начинающихся от полузабытых мифов островных народов и оканчивающихся творениями мировых классиков и современной беллетристикой. И секрет упорядочивания кроется в авторском ключе, который писатель-постмодернист передает читателю, меняясь с ним ролями и давая ему возможность найти свой вариант реальности. А лучше всего ковать эти ключи, чуть ли не штампуя их, получается у Виктора Пелевина. (***) — но мы еще не умерли, конечно. Вы же читаете эти строки, так что все хорошо. Да и вообще смерть Смерти даже в постмодерне не представляется возможной (один российский философ дней сейчасных даже считает, что от Смерти в эру постсовременности должно толковаться и выводиться Бытие). И наша цивилизация — в всяко-разных толкованиях данной дефиниции — тоже. Но, черт возьми, коль гибель Рима была трагедией, вымирание урода массовой культуры должно быть как можно более напыщенным фарсом! (*****) (****) — метамодернизм, постпостмодернизм будет заниматься, чуть перефразируя закон о двух отрицаниях, деконструкцией постмодернизма? То есть деконструкцией деконтруированного или деконструкцией самой деконструкции. Возможно ли, что мы вернемся к модернизму? Быть может, может быть... (*****) — кстати, согласитесь, что картинка для обзора про смерть цивилизации выбрана под стать тематике :) ПС. Рубрики по произведениям с трактовками революционной ноты будут продолжены, а рассмотрение постмодернистских трактатов только начинается...

|

| | |

| Статья написана 21 июля 2018 г. 00:11 |

Сакрально-утопический союз биологии и буддизмаили почему писать антиутопии дело благодарное Сакрально-утопический союз биологии и буддизмаили почему писать антиутопии дело благодарноеЧто будет, если я скажу «Олдос Хаксли»? Примерно тоже самое, если начну произносить «О дивный...». Да-да, мы друг друга поняли. Британского прозаика прошлого века славят за антиутопию «О дивный новый мир», обзывая ее «гениальной», «реалистичной», «пророческой» и проч. И я полностью согласен со всеми этими дифирамбами и хвалебными песнями! С каждым положительным эпитетом, ведь фантастический роман вышел ужасающе правдивым. Тонким и глубоким настолько, что его текстуальные щупальца опутывают все больше и больше явлений в нашем мире вещей. Недалеки те прекрасные уже настоящие деньки, когда реалии потребительской утопии станут обыденным бытом. Быть может, до этого не дойдет или получится в итоге изменить, но значения не имеет. Книга уже классика, даже не культовый феномен. Лично для меня уровнем выше «1984» и на одном месте с «451 градус по Фаренгейту». А как же так случилось? Кроме поразительной прорицательной стороны работы Хаксли, «О дивный новый» мир еще и пугающе притягателен своим миром бесплатных и доступных удовольствий. И, взглянув на рецензии и отзывы на том же фантлабе, можно с определенным негодованием заметить, что для многих это и не антиутопия. Вполне себе великолепная идиллия воплощенных грез серой жизни. Ультима туле масс и их культуры. И, казалось бы, в своем позднем романе, зарекомендованном как утопия, автор хочет представить нечто совершенно иное и противоположное «О дивному новому миру». Свой Город Солнца, где есть настоящие райские кущи и счастливая, справедливая жизнь... Но так ли это? Если предвосхитить мои дальнейшие рассуждения по роману Хаксли «Остров», то выйдет примерно следующий тезис: «Остров» — это как «О дивный новый мир», только на одиноком острове в океане с индусами, буддизмом и западным рационализмом». И давайте попробуем вместе доказать этот тезис, что эти два романа суть одного и того же и не противоположны друг другу. Но будем исходить из антитезы: «Остров» — не «О дивный новый мир»; это противоположные по прописанному миру книги». Итак, давайте сравним некоторые детали описываемых (анти)утопий. Если части целых различны, то и эти целые — разные вещи. Пропагандируемый безопасный свободный секс и употребление наркотиков? Есть. Негативно-нейтральное отношение к религии и искусству, которые-таки в описываемых обществах отсутствует? Есть. Культ специализации человека? Да, есть, пусть в обозначенной антиутопии он доведен до официальной кастовой системы, а в мире «Острова» все не так четко (цитата: «...Определяем, кем и чем является тот или иной ребенок с точки зрения анатомии, биохимии и психологии. Что главенствует в его органической иерархии: пищеварительный тракт, мускулы или нервная система?..» — и далее находим и читаем). Существует ли в данных мирах евгеника? В «О дивном...» она доведена до своей закономерной квинтэссенции с кастовой градацией общества, где заранее выращиваются необходимые обществу немногочисленные интеллектуалы и доминирующие по численности низшие касты. В «Острове» данная отрасль только получила свое развитие; материалы гениев или «гениев» сохраняется и скрещивается искусственно с себе подобными для выведения примерных и тонко чувствующих граждан. Классическая модель семьи уничтожена? Так что. В обеих книгах. Даже главные герои книг являются одним типом персонажей — робинзонствующий чужак в стране чужой (тут, конечно, различия существеннее, но главное вы уловили). Как минимум четыре совпадения. Как максимум — больше, но предоставляю эту возможность для анализа вам. Но это было, конечно, посредственное сравнение. Отдельные мазки пейзажей, определенные элементы антуражей. Для сравнение двух этих вещей, точнее миров в них, которых автор кличет как «контра» и «про», «анти» и «не-анти», прибегнем к более детальному взгляду на их сущности. Ведь коль сущности двух объектов есть одно и тоже, да и внешне они имеют похожие родимые пятна, стоит задуматься об нерациональности применения к ним мерил разных жанров. Какое общество описывает «О дивный новый мир»? Социум, доведенный до крайней степени механизации, распределения, систематизации и рационализации. Т.е. до абсурда. До фактической кастрации всего, что мы называем возвышенным и человеческим. До полной деиндувиализации. Идеал самых сумасбродных технократов и крайне мечтательных капиталистов. Экономическая модель, в которой наконец животное (что равно «человеческому») поставлено под контроль индустрии, а все естественное — искусственным. И только лишь в плане распространенности, вездесущности и незыблемости осталось естественным. Столь сюрреастичный (пост)капитализм, что он наконец способен не только производить все блага, но и своих производителей, и потребителей, и даже управителей. Религия и искусство, а в некотором плане и наука, под запретом. Очаги старого мира остались в виде изолированных резерваций. А что отвечает на такую антиутопичность утопический «Остров»? Изолированная от «старого» мира маленькая «Атлантида» (в плане рисуемого «великолепия», а также его недолговечности). Фактический запрет на религию, а в некоторой степени и на науку с искусством. Искусство здесь просто не ценится, ибо есть иные возможности познания себя, заключающиеся в выражении самого себя через самого себя (медитации с психовоздействующими веществами). Науке обучают, наукой пользуются, но в меру и не всей. А лишь той, что надо и считается здешними мудрецами-пророками полезной. Биологией и частично психологией, то бишь. Описываются начальные этапы разложения общества на невзаимодействующие касты; детей уже распределяют по их способностям, которые, как считается, генетически застолблены за каждым. А также начинают потихоньку разводить тех, которые будут лучше, по мнению здешних управленцев, опять же, искусственным путем. Казалось бы, здесь есть, кроме экологической составляющей, более существенное отличие с «О дивным...»: наличие некоторой общей духовности. Все-таки жители острова критикуют миры восточные коллективистские и миры западные индивидуалистические, где в одних правят навязываемые через кнут-да-голод идеократии, а в других зомбоящики, диктат рекламы и христианство. А предлагают взамен одну из вариаций буддизма, которая в связке с базисом психологии и психотропными веществами дает великолепную возможность для самопознание. Самопознание, которое, по сути, никак выразить нельзя. В смысле описать-то его можно, но вдохновляться им на великие свершение — не имеет значения, какие — нельзя. Просто лицезрей Пустоту и Бренность Бытия. И подобное превозношение Ничто — путь-дорожка к деиндувиализации. А еще как самая лучшая правильная (не)идеология тантрические островитянские умники не отвечают на животрепещущие для всех людей вопросы — есть Бог, нет. Неважно! Не задумывайся! Серьезно, свобода выбрать, у тебя, конечно, есть, но лучше пойди потрахайся или чего другое полезное поделай. Не переживайте. Я понимаю, что я вас мало убедил в истинности равенства олдосовских утопий-антиутопий, «Острова» и «О дивного нового мира». Все-так утопический по мнению автора же роман построен таким образом, что модель островитян кажется самым лучшим из всех остальных путей для человечества. Ведь давайте посмотрим на описание прочих возможностей в произведении. Окружающий мир по мнению идеологов тамошнего рая — собрание шизофреников и ненормальных людей. Убийц да насильников. Фанатиков тоталитарных политических идей и шовинистических религий. И в этой геенне огненной нет никакого просвета, кроме острова. Острова, где идеологий и религий нет (ага, нет лишь во множественном числе, ибо иные взгляды на остров не допускаются, а свой так или иначе навязывается жителям), как и искусства. Зато есть — дозволенная степень механизации (дозволенная лишь в плане экологии, что безусловно хорошо; а вот холодная систематизация и бесчувственная стратификация в социальной жизни — такое себе), возможность закидываться наркотой и совокупляться без остановки, а в перерывах всегда возможно заняться рациональной буддо-тантро-духовностью (которая есть лишь пульсирующая пустота, которая пытается своим галлюциногенным рацио заменить нечто иное). А что же иное? Любовь, мечты, ненависть, гнев, страдания, жажду созидать, страсть разрушать, страсть как таковую. Это пытаются выкорчевать, точнее, уже выкорчевали из людей «Острова». «Острова», чья утопия в итоге пала от рук капиталистической западной химеры и деспотического восточного меча, страстных людей, пусть и фанатиков. Что имеем в итоге? Понятия не имею, доказал ли я вам равнозначность утопии и антиутопии Хаксли. Быть может, да, может быть, нет. Для меня это все же очевидный факт. Безусловно, прекрасный, талантливый и классический британский писатель мечтает о следующем мирке. Вселенной лишенных эмоций, чувств и страстей людей, подчиняющихся лишь эволюционному рацио. Прагматики, не лишенные удовольствий, но лишенные высоты. Автор мечтает об обществе контроля гораздо более скрытого и ненавязчивого, нежели чем у Оруэлла в расцитированном до дыр «1984». Именно в холодной кукле, которую как фен для волос воспроизводят на заводском конвейере, Олдос Хаксли видит идеал человека. И это далеко не мой идеал — человек Возрождения, энциклопедист-логик, развитый во всех направлениях и тонко чувствующий. Я же хоть и согласен, что все нуждается в нашем мире в глобальном пересмотре и переделе, в ограничении религий, фанатизма идеологий, в реформах института семьи (но не до полного же уничтожения), но не до такой степени. Я под человеком понимаю существо, полное противоположностей. А таково оно не из-за холодности своей, а как раз наоборот горячести. Я согласен с посылом рассуждения в романе, что нет разницы, есть Бог, или нет, религиозный опыт (от наркоты) от этого не потеряет своей красоты. Мне кажется, что коль мы и любим полезную, разумеется, рациональность в виде науки, она не должна исключать иррациональное из нашей жизни. Конечно, любовь — это набор химических формул. Конечно, душа (сознание) — крайне связано с мозгом, и, скорее всего, есть его продукт. Конечно, наши возможности определяются нашими генами. Но что мешает нам при этом возвышенно и жертвенно любить? Превозносить ее и одухотворять? Что мешает нам извечно философствовать на тему природы сознания и жизни после смерти? Что мешает нам становиться кем мы пожелаем, стараться овладеть какой угодно профессией и родом занятий? Как сказал однажды один тренер, «мастерами спорта и чемпионами становятся не те дети, которые были изначально одарены подобающими навыками, а те, кто были ими обделены». Человек не ограничен природой. Глупости. Он ограничен собой и общественной догматикой. Гены нас определяют, но какой бесконечно большой выбор они дают! Любовь лишь химические элементы, но какой неописуемо прекрасной и непередаваемо сверхреалистичной она может быть. Да, возможно, Мира Идей Платона нет. Возможно, правит всем бесчеловечная неодушевленная материя. Да, но она породила нас, существ, способных одухотворять любой феномен. Мы способны приносить в бессмыленность смысл, и разве это плохо? И разве от этого стоит избавиться? Не потеряем ли мы в погоне за благом ту сущностную бездну, которая способна будет эти блага оценить? 7/10 — великая антиутопия явно лучше, а перемещать ее в очертанья утопии дело провальное...

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов